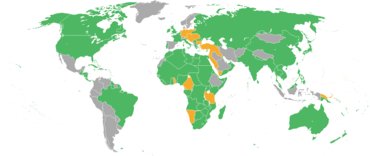

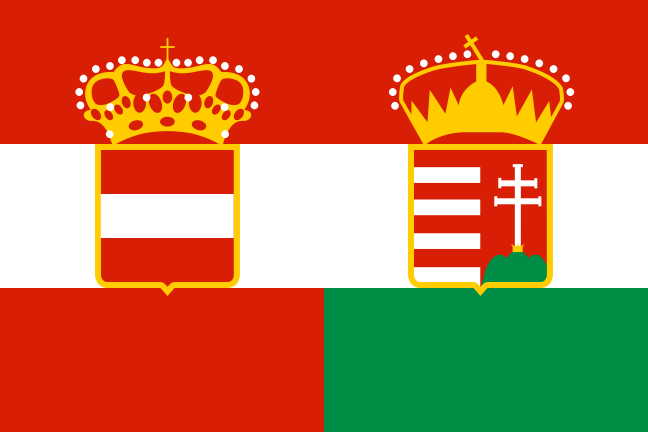

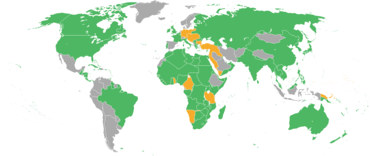

Gli Alleati della prima guerra mondiale furono quei paesi che, aggiungendosi alle potenze della Triplice Intesa (Impero britannico, Francia e Impero russo), formarono durante il primo conflitto mondiale una coalizione contro gli Imperi centrali (Impero tedesco e Impero austro-ungarico); in particolare, alle potenze dell’Intesa si aggiunsero l’Impero Giapponese nel 1914, il Regno d’Italia nel 1915 e gli Stati Uniti d’America nel 1917, mentre alla fine del 1917 la Russia, stremata dalla guerra e caduta preda della rivoluzione d’ottobre, abbandonava l’alleanza.

Dopo l’assassinio di Francesco Ferdinando

Serbia

28 luglio 1914

Impero russo

1º agosto 1914 (pace separata il 3 marzo 1918)

Francia

3 agosto 1914

Belgio

4 agosto 1914

Impero britannico

4 agosto 1914

Montenegro

8 agosto 1914

Giappone

23 agosto 1914

Dopo la prima battaglia della Marna

Regno d’Italia

24 maggio 1915

Emirato del Najd e di al-Ahsa’

26 dicembre 1915

Portogallo

9 marzo 1916

Regno di Romania

27 agosto 1916 (pace separata il 7 maggio 1918 e di nuovo in guerra il 10 novembre 1918)

Dopo la caduta dell’Impero russo

Stati Uniti

6 aprile 1917

Regno di Grecia

2 luglio 1917

Siam

22 luglio 1917

Brasile

26 ottobre 1917

Libri: Il fuoco del primo conflitto

VEDI ANCHE: Eserciti e flotte della prima guerra mondiale